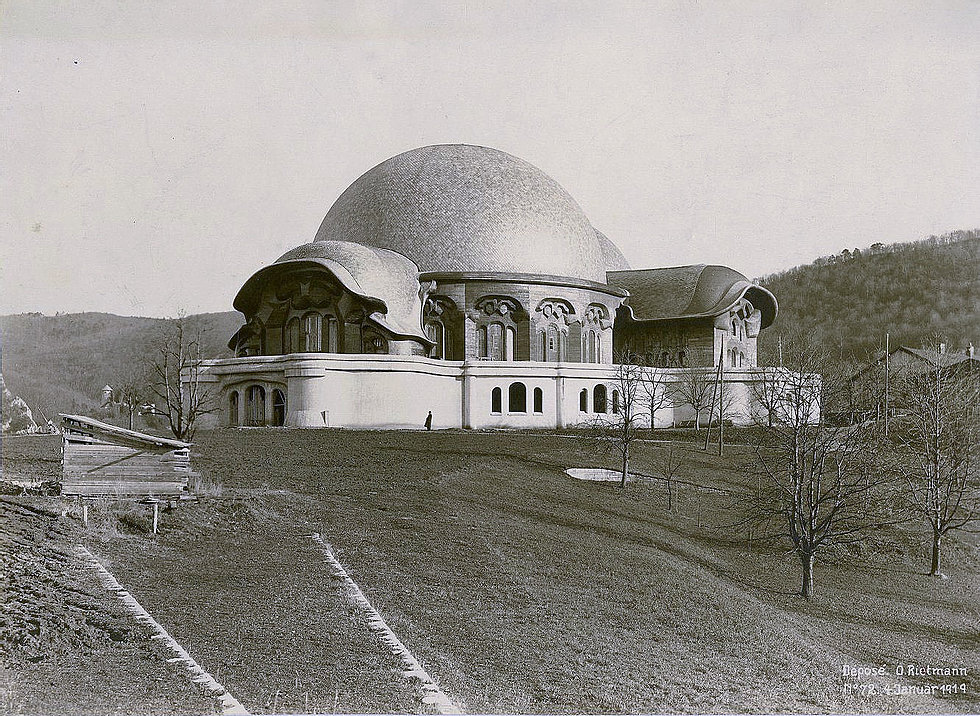

Der Johannesbau war der Vorläufer des Goetheanums, das später in Dornach, Schweiz, erbaut worden ist. Hier trat zum ersten Mal die Idee eines Doppelkuppelbaus auf. Schon im Jahr 1908 hatte Rudolf Steiner diese Idee gefasst. Der pojektierte Bau an der Ungererstraße – heute steht dort der sogenannte „Fuchsbau“, eine Wohnanlage hinter der Erlöserkirche – wäre das erste Denkmal einer neuen Raumgestaltung gewesen. Er scheiterte aber wegen Schwierigkeiten mit den Münchner Baubehörden.

Nachdem im Februar 1913 die Genehmigung in München verweigert worden war, wurde man in der Schweiz aktiv. Am 18. Mai 1913 sprach Rudolf Steiner zum ersten Mal von der Verlegung des Baus von München nach Dornach. Im September 1913 konnte bereits mit den Bauarbeiten begonnen werden.

In der Sylvesternacht 1922/23 brannte das erste Goetheanum bis auf die Grundmauern nieder. Schon im März 1923 schrieb Rudolf Steiner in der Zeitschrift „Das Goetheanum" über die Möglichkeit, ein zweites Goethenaum zu errichten. Im Vortrag vom 31.12.1923 zeichnete Rudolf Steiner die ersten Motive für das zweite Goetheanum an die Wandtafel. Im Gegensatz zum ersten Goetheanum, das aus Holz war, sollte der zweite Bau nun in Beton gefertigt werden.

Da man in weiten Kreisen der theosophischen Anhängerschaft Steiners unzufrieden über die als unpassend empfundene Bühne für die Theateraufführungen der Stücke Edouard Schurés und der vier Mysteriendramen Rudolf Steiners war, sollte vornehmlich für diese ein eigener Bau geschaffen werden. Eifrigste Betreiberin des Bauansinnen wurde Sophie Stinde, eine der engsten Mitarbeiterinnen von Steiner.

Da man in weiten Kreisen der theosophischen Anhängerschaft Steiners unzufrieden über die als unpassend empfundene Bühne für die Theateraufführungen der Stücke Edouard Schurés und der vier Mysteriendramen Rudolf Steiners war, sollte vornehmlich für diese ein eigener Bau geschaffen werden. Eifrigste Betreiberin des Bauansinnen wurde Sophie Stinde, eine der engsten Mitarbeiterinnen von Steiner.

Auch der große Andrang bei den nur für Mitglieder der Theosophischen bzw. Anthroposophischen Gesellschaft reservierten Aufführungen der Mysteriendramen sowie die relativ lange Spieldauer rechtfertigte für viele den Wunsch nach einem eigenen Bau: Die Besucherzahl der in der Regel von 10 Uhr morgens bis gegen 17 Uhr dauernden Aufführungen wird in den Jahren 1911 und 1912 auf 800 und 1913 auf immerhin 1000 Personen geschätzt. Schon im Sommer 1908 wurde von Sivers von einer Anhängerin der Vorschlag unterbreitet worden, „dem Worte Rudolf Steiners einen Tempel zu bauen.“ Diese Idee wurde von Rudolf Steiner zunächst lediglich gedanklich verfolgt.

Die ersten Produkte seines Denkens konnte er aufgrund dessen spontan und in manchen Punkten sogar bis ins Detail genau seinem Anhänger D. A. Karl Stockmeyer für dessen Bau in Malsch mitteilen. Nachdem Steiner Stockmeyers Ausführungen für einen „Theosophentempel“ nicht zusagten, sah er sich offensichtlich dazu veranlasst, dessen Engagement zu dämpfen. Denn aller Wahrscheinlichkeit war es Steiner selbst, dem es gelungen war, Stockmeyer davon zu überzeugen, das so groß angesetzte Bauvorhaben in Malsch in verkleinerter Form, als Modellbau auszuführen. Auch beim Stuttgarter Bau erwies sich Steiner sehr zurückhaltend bezüglich richtungsweisenden architektonischen Formfragen. Die damalige Passivität Steiners bezüglich einem mit der Anschauung deutlich korrespondierenden Gebäude nicht länger hinnehmen könnend, beschlossen daher einige der engsten Anhänger, Sophie Stinde, Dr. Felix Peipers und Graf Otto Lerchenfeld selbst die Initiative zu ergreifen. Sie gründeten am 26. August 1910 den „Theosophisch-Künstlerischen Fonds“ zur Sicherstellung der Mysterienspiele und im Hinblick auf den ihrer Ansicht nach erforderlichen Bau.

Noch auf der alljährlichen Generalversammlung der mittlerweile 2000 Mitglieder zählenden Gesellschaft am 30. Oktober 1910 verhielt sich Steiner gegenüber einem Bauvorhaben distanziert. Wie Guenther Wachsmuth überliefert, sah sich Steiner während dieser Veranstaltung sogar zu der Bemerkung veranlaßt, dass „die Errichtung eines Baues in dieser Phase der Entwicklung noch nicht Angelegeneit der Gesellschaft sein könne, die ja keine juristische Person sei (...), sondern, dass die Initiative zu diesem Bau von einigen Freunden ausgegangen sei, denen die Durchführung nun auch vorerst überlassen bleiben müsse.“

Als bis dahin einzig aktive Tat im Rahmen der Bauvorbereitungen lehnte Steiner im Verlauf dieser Versammlung den Antrag Weimarer Zweigs der Theosophischen Gesellschaft ab, den Bau in der von ihm mit schlechten Erinnerungen verbundenen Goethestadt zu errichten. Als Beündung brachte Steiner der Anhängerschaft vor, dass es in München mehr theophische Künstler gäbe. Wichtig war ihm jedoch auch ein – wie er es nannte „innerer Grund“: „Und das ist, dass nicht diejenigen Orte für spätere Epochen fruchbar sind, die schon eine Blüte hinter sich haben [...]. In Weimar kann sich in der Gegenwart nur eine Archivtätigkeit entwickeln. Gesellschaften begründen sich dort zum Andenken und Ausarbeiten des schon Dagewesenen. Das würde ja auch schon gegen Weimar sprechen, es würde gerade das Große, das von Weimar ausgeht, sich wehren gegen unseren Plan, und wir würden nicht aufkommen können.“

Nachdem in München im April 1911 von einigen Mitgliedern, gar noch der Johannesbau-Verein, gegründet wurde, konnte Steiner nicht mehr länger untätig bleiben: Er wurde „Ratgeber und künstlerischer Beauftrdgter“, jedoch nicht Mitglied des Vereins, der nach Johannes Thomasius, einer der Hauptgestalten seiner Mysteriendramen, benannt war. Als aktiven künstlerischen Beitrag zum Johannesbau entwarf Rudolf Steiner für die Vereinsmitglieder die Mitgliedskarte: ein goldenes T auf violettfarbenem Grund. Über dem T, dem Symbol für das Tao-Zeichen als höchstem Prinzip, befindet sich ein durchsichtiger Pentagondodekaeder, an dessen zehn sichtbaren Endpunkten die Anfangsbuchstaben des von Steiner mit Vorliebe verwendeten Rosenkreuzerspruches stehen: Ex deo nascimur – in Christo morimur – per Spiritum Sanctum reviviscimus.

Mittlerweile hatt sich Steiner mit dem Gedanken an dienen eigenen Bau angefreundet. Neben der Idee, den Mysterienspilen endlich die Weihestätte zu bieten, die, so Steiner, die „Mystereien zur Wirklichkeit bringt“, wirkten meinungsbildend sicherlich auch die gerade in jenem Monaten zunehmenden Differenzen mit der Theosophischen Gesellschaft. Anlass war die Gründung des „Stern des Ostens“ und die immer mehr auf eine Abtrennung der theosophischen Sektion unter Steiner hinauslaufenden Tendenzen.

Währenddessen liefen beim Johannesbau-Verein die Vorbereitungen auf Hochtouren. Am 3. März 1911 wurde mit dem theosophischen Architekten Carl Schmidt Curtius, der zu jender Ueit noch mit der Errichtung des Suttgarter Zweighauses, der Landhausstraße betraut war, ein Vertrag über einen in München zu errichtenden Zentralbau der Theosophischen Gesellschaft abgeschlossen.

Besonders engagiert beschäftigte sich zu jener Zeit der Eisenbahningenieur Alexander Strakosch, der als technischer Berater des Vereins fungierte, mit dem Bau. Er bat Steiner Ende Juni, Anfang Juli 1911 darum, sich mit dem Grundriss des zu errichtenden Johannesbaues zu beschäftigen. Wie Strakosch überliefert, war Rudolf Steiners Äußerung an Kürze allerdings kaum zu überbieten. Seine einziger Hinweis sei geweseni „Nehmen Sie zwei Kreise, die sich gegenseitig durchdringen.“ Die Beantwortung der Frage nach dem Verhältnis der Längen der beiden Radien und wie tief sich die Kreise durchdringen sollen, überließ Steiner Strakosch. Auch der mit dem Bau beauftragte Architekt Carl Schmid-Curtius berichtet in seinen Notizen über die Dürftigkeit der ihm zum Grundriss gemachten Angaben. Er schreibt: „Was einzig überkommen war auf mich: nichts als die Angabe Rudolf Steiners, dass zwei ineinandergeschobene Kreise etwa Zuschauerraum und Bühne sein könnten.“

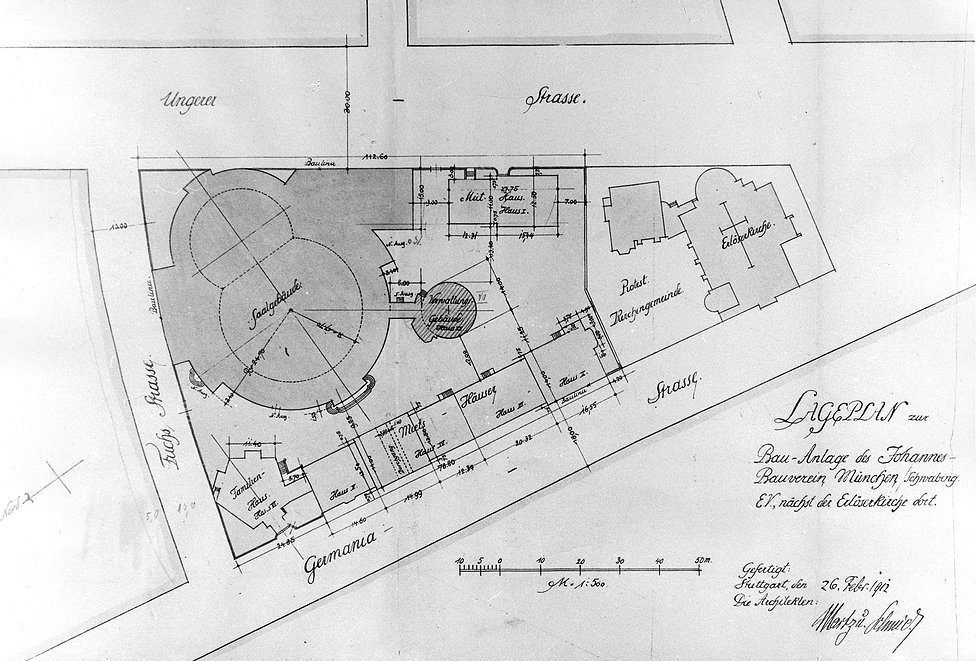

Am 8. Juli 1911 wurde in München-Schwabing zwischen Germania-, Fuchs- und Ungererstraße ein Grundstück in der Cröße von 8150 m2 gekauft. Ein zum Verkauf angebotenes Grundstück in der Nähe des Münchner Karolinenplatzes, auf dem noch die Villa stand, die König Ludwig I von Bayern für die Tänzerin Lola Montez hatte bauen lassen, wurde nicht gewählt, weil das Gelände zu schmal und wie Strakosch es ausdrückte, der „genius loci nicht sehr spirituell“ war. Bereits einen Monat später, Ende August 1911, konnte der Vorstand des Johannesbau-Vereins, der Arzt Dr. Felix Peipers, in Lichtbildern die ersten Ansichten des projektierten Johannesbaus sowie eine von dem beauftragten Architekten angefertigte Grundriss- und Lageplanskizze vorstellen.

Der im Goetheanum in Dornach aufbeahrte Plan der Bauanlage mit Datum 9. August 1911, zeigt einen Johannesbau, der sich – gemäß dem Wunsch von Rudolf Steiner – als Doppelkuppelbau kennzeichnet. Das Gebäude befindet sich exakt in der Ost-WesLRichtung. Der an die Ungererstraße anstoßender Teil, der offensichflich eine Kuppel trägt, ist als „Demonstrationsbühne“ ausgewiesen, der andere – auch dieser augescheinlich mit Kuppel – als „Zuschauerraum“. Ohne dessen Umgang haben diese beiden sich schneidenden Gebäudeteile ungefähr den gleichen Durchmesser.

Der Zuschauertrakt wird von einem sich symmetrisch gegenüberstehenden Säulenkranz von jeweils 7 Säulen umschlossen. Um die Säulen zieht sich ein Umgang mit Zugang zu zwei kreisrunden Hallen im südlichen und nördlichen Bereich. Um den Umgang ordnen sich aufeinanderfolgende ein halbkreisförmiger Vorhof und eine Garderobe, die von einer Vorhalle vom Eingang zum Vorgang hin durchnitten werden. Der Bühnenraum ist leicht erhöht. Hier waren weder Säulen noch Pfeiler geplant. Parallel zur Ungererstraße wird die Bühne von einem rechteckigen Gebäudetrakt umfasst, dessen rechter Teil das Magazin, die Garderoben und die Ateliers für die Kulissenmalereien enthalten sollte. Der linke, kleinere Bereich war – wie auf dem Plan geheimnisvoll vermerkt ist – für die Aufbewahrung von „Demonstrationsgegenständen“ gedacht. Von der Bühne aus sind diese beiden Gebäudeteile durch Zugänge zu erreichen. Durch einen nordwestlich vom Hauptgebäude abgehenden Flur ist ein Verbindungsgang zu einem runden Gebäude geschaffen, der – laut Plan _ ein „kleines Vereinszimmer“ enthält. Parallel zur Germaniastraße sowie im rechten Bereich des Grundstücks zur Ungerstraße hin, sind diverse Wohnhäuser eingezeichnet. Das Gebäude Ecke Fuchs-, Germaniastraße weist als Besonderheit einen fünfeckigen Grundriss auf.

Eine das gleiche Datum tragende Ansichtszeichnung des Johannesbaus zeigt die von einer Laterne bekrönte Kuppel des Zuschauertraktes. Der äußere Umgang des Gebäudes ist von einem Kranz von sechseckigen Fenstern, welche jeweils von einem dreieckigen Giebel bekrönt werden, durchbrochen. Die Haupteingangsfront mit vier Türen wird von einem portikusähnlichen Empfangsbereich gebildet, der über drei Stufen zu erreichen ist. Das an der rechten Seite des Baus befindliche Rundgebäude besteht aus zwei Etagen und einem Dachgeschoß. Das untere Stockwerk weist Polstermauerwerk auf. Nach der Lichtbild-Vorstellung des Johannesbau-Projekts folgten die von dem Theosophen Otto Graf Lerchenfeld vorgebrachten Finanzierungsvorschläge. Da das Grundstück hypothekenfrei erworben werden konnte, hoffte man beim Johannesbau-Verein, daß die geplanten Wohnhäuser mit einer ersten Bankenhypothek gebaut werden könnten. Mit einer zweiten Hypothek wollte man die Errichtung des Johannesbaus in Angriff nehmen. Die Mieten sollten über die Verzinsung hinaus erhebliche Überschüsse für die Amortisation einbringen. Die Mitgliederbeiträge des Johannesbau-Vereins waren für die für den Zentralbau aufzubringende Verzinsung und Amortisation eingeplant.

Rudolf Steiner, der in seiner Funktion als „Ratgeber und künstlerischer Beauftragter“ des Johannesbau-Vereins bis dahin erst bei der Grundrissgestaltung mitgewirkt hatte, befasste sich nun – wieder- um auf Bitten von Alexander Strakosch – mit der Gestaltung des Innenraums. In knappen Strichen fertigte er zwei Zeichnungen des Innenraums des Johannesbaus an, die er Strakosch übergab. Um die Außenansicht kümmerte er sich nicht, weil – so Steiner in einem im Jahr 1917 gehaltenen Vortrag – der Bau von einem ihn verdeckenden Geviert von anderen Häuserkomplexen hätte umgeben sein sollen. Deshalb sei es notwendig gewesen, „den Bau in erster Linie als Innenarchitektur zu denken, nach außen hin ihn so einfach wie mögtich zu gestalten, unscheinbar. Denn: „Der äußere Anblick ist für die äußere profane Welt da, die das Innere nichts angeht. Der Innenraum wird das sein, um was es sich handelt,“ Auf den beiden im Archiv der Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung in Dornach aufbewahrten Skizzen Steiners für den Doppelkuppel-Innenraum wird ersichflich, dass Steiners größtes Anliegen die genaue Gestaltung der Säulen der Sockel, der SäuIenschäfte, der Kapitelle und der Architrave gewesen war.

Wie schon bei der Münchner Pfingstkonferenz 1907, dem Malscher Modellbau und im Feierraum des Stuttgarter Zweighauses, entsprechen die Säulenkapitelle so Rudolf Steiner bestimmten planetarischen Entwicklungen der Erde. Auf die zu der südlichen Säulenreihe gehörenden Säulenschafte im Zuschauer-Kuppelraum schrieb Steiner eine Folge von Worten, die laut seiner Erkenntnis die verschiedenen Stufen der „lch-Entwicklung“, den Heranbildungsprozess des höchsten Wesensgliedes des Menschen, symbolisieren sollten. Auf der gegenüberliegenden Reihe war synmetrisch die gleiche Abfolge der Säulen geplant. Zwischen den beiden Saturn-Säulen, den ersten der Säulenreihe, war der Eingang. Darüber sollte sich die Orgel befinden. Zwischen den beiden Venus-Säulen war die Öffnung zum kleineren Kuppelraum, der gleich dahinter mit einem Vorhang abgeschlossen werden konnte.

Die Skizze zum Raum unter der Bühnen-Kuppel ist als Blick gegen Osten gedacht und zeigt die Planeten-Säulen der Nordseite, denen gegenüberstehend wiederum die gleichen Säulen an der Südseite vorzustellen sind. Hier gibt es auch nur sechs Säulen, denn nach Steiner würde jede davon dem Zwischenraum zwischen je zwei aufeinanderfolgenden Säulen unter der Zuschauer-Kuppel entsprechen. Die Motive jeder einzelnen dieser sechs Säulen stellen eine Verbindung her zu denjenigen an der entsprechenden Stelle im großen Kuppelraum. Weiter kann man der Zeichnung entnehmen, dass bei den Säulen im kleinen Raum statt Säulenbasen Thronsockel geplant waren. Über den Architraven ist die Andeutung einer farblichen Gestaltung der Kuppel auszumachen. Es sollten die Farben Indigo, Lila und Orange verwendet werden.

Wie Alexander Strakosch berichtet, sollte im Osten des kleinen Kuppelraums eine Statue des „Menschheitsrepräsentanten“ errichtet werden. Diese Figur, die für das erste Goetheanum in Dornach verwirklicht wurde, sollte sinnbildlich die in die Zukunft führenden besten Kräfte des Menschen und der ganzen Menschheit verkörpern. Der „Menschheitsrepräsentant“ sei, so Steiner, mit Christus als kosmischem Wesen identisch, denn er habe diese Kräfte in seiner Person auf die Erde gebracht und mit ihr verbunden. Mehr als diese beiden Skizzen überbrachte Steiner als konkret-zeichnerischen Beitrag für den Johannesbau nicht. Überliefert ist jedoch noch eine Äußerung Steiners zu dem Münchner Bauprojekt, nach der es ihm am liebsten gewesen wäre, wenn man den Bau in einen Hügel gelegt hätte, der mit Gras bewachsen und begehbar gewesen wäre. Steiner selbst sah jedoch ein, daß dies nicht möglich war und äußerte sich darüber in einem am 21. Oktober 1917 gehaltenen Vortrag: „Das (der Johannesbau in einem Hügel, Anm. der Verfasserin) ließ sich ja selbstverständlich nicht durchführen, schon aus dem Grunde nicht, weil man so etwas Mit-Gras-Bewachsenlassen von etwas Verborgenem nicht dulden kann und wegen der Witterungseinflüsse selbstverständlich. Und es wurde daher versucht, die Sache in einer etwas modifizierten Weise zu machen, dahingehend, dass man den Bau in die Mitte des Terrains stellen wollte und ringsherum hohe Wohnungsgebäude aufführen, sodass man eigentlich von der Straße, von der Umgebung aus, von dem Bau als einer Außenarchitektur nichts gesehen hätte. Während in Stuttgart am 15. Oktober 1911 das Zweighaus der Theosophischen Gesellschaft im Beisein von Steiner eingeweiht wurde, mühte sich der Johannesbau-Verein weiter um die Verwirklichung seines Baus.

Am 12. Dezember 1911, anläßlich der ersten Generalversammlung des Johannesbau-Vereins in Berlin, erging an sämtliche Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft ein im Auftrag des Verwaltungsrates des Johannesbau-Vereins formulierter Aufruf, in dem zwei Gesichtspunkte im Vordergrund standen: eine „Weihestätte“ für die Mysterienspiele zu schaffen sowie eine „Hochschule für Geisteswissenschaft“ zu errichten. Zur Unterstützung dessen hielt Rudolf Steiner noch am selben Tag einen ausführlichen Vortrag mit dem Titel „Und der Bau wird Mensch – Die Ziele des Johannes-Bauvereins“.

In der vorangegangenen Zeit hatte sich der Architekt des Stuttgarter Zweighauses, Carl Schmidt-Curtius, verstärkt mit der Bearbeitung des Bauprojekts in München-Schwabing beschäftigt, sodass bei dieser Gelegenheit anhand von Lichtbildern die neuen Entwürfe für den Johannesbau vorgeführt werden konnten. Wie im Münchner Baupolizeibericht für den 7. Februar 1912 nachzulesen ist, war die Arbeit sogar schon so weit gediehen, daß ein Baugesuch für ein „Saalgebäude des Johannesbau-Vereins“ eingereicht werden konnte. Laut Protokoll der Münchner Lokalbaukommission wurden von Sophie Stinde und Schmid-Curtius 3 Fertigungenpläne, 1 Lageplan, je 9 Baupläne und je 1 Messgehaltsverzeichnis“ abgegeben.

Als Name der ganzen Anlage wurde in einem vom Architekten formulierten Begleitschreiben „Hochschule für Geisteswissenschaft“ angegeben. Der Saalbau würde in diesem Zusammenhang zur Abhaltung von Vorträgen dienen. Des weiteren seien hier, einmal im Jahr, später vielleicht mehrere Male, musikalische oder dramatische Aufführungen nach ganz neuen Gesichtspunkten geplant. Aus dem Lageplan wird ersichtlich, daß auf dem insgesamt 8.150 m2 großen Bauplatz außer dem Johannesbau- und einem Verwaltungsgebäude 7 Mietshäuser geplant waren. Laut Angabe des Architekten sollte die bebaute Fläche etwa 4.900 m2 betragen. Unüberbaut sollten circa 3.250 m2, rund 40% des ganzen Platzes, bleiben.

Im Gegensatz zum ersten Plan des Johannesbaus mit Datum vom 11. August 1911, sind jetzt auf dem den großen Kuppelraum umgebenden Umgang, der jezt statt sechseckige T-förmige Fenster aufweist, auffällige Verstrebungen geplant, die bis zum Dachansatz des großen Kuppelraums reichen. Weggefallen sind die zwei kreisrunden Hallen links und rechts des Zuschauertraktes.

Der portikusähnliche Eingang ist zugunsten eines einfachen, mit zwei Türen ausgestatteten Vorbaus aufgegeben worden. Zudem wurden die Abstände der Mietshäuser untereinander und vom Daalbau größer gewählt. Dies wurde durch eine Verschiebung des Saalbaus zur Fuchsstraße hin erreicht. Zur besseren Veranschaulichung der gesamten Bauanlage kündigte der Architekt in einem Begleitbrief noch ein Gipsmodell sowie weitere statische Berechnungen an. Das Gipsmodell wollte er „längstens bis zur Sitzung der Künstlerkommission“ am 29. März 1912 abgeliefert haben.

Tatsächlich wird im Goetheanum in Dornach ein Gipsmodell des Münchner Johannesbaus aufbewahrt, das von Carl Schmid Curtius oder von Alexander Strakosch hergestellt wurde. Aufgrund der Übereinstimmungen mit den im Februar eingereichten Plänen ist die Entstehung des Modells ungefähr gleichzeitig anzusetzen. Die von Schmid-Curtius und Sophie Stinde bei der Lokalbaukommission im Februar eingereichten Pläne wurden gemäß der Münchner Bauordnung von hier aus zur Begutachtung an die an das Bebauungsgrundstück im Norden angrenzende Protestantische Kirchenverwaltung von St. Markus, an den Stadtmagistrat, an das Kommando der Berufsfeuerwehr und an die Versicherungskammer Abteilung für Srandversicherung gesandt. Von den drei letztgenannten wurden keine grundlegenden Bedenken gegen die Errichtung des Johannesbaus erhoben. Massiver Protest kam dagegen von der Protestantischen Kirchenverwaltung München, deren Unterschrift laut § 84 der damaligen Münchner Bauordnung für die Erteilung der Baugenehmigung unabdinglich war.

Bezugnehmend auf ein von Prof. Theodor Fischer, dem Erbauer der betroffenen Kirchengemeinde, im Februar 1912 erstelltes Gutachten, fürchtete man, daß der künstlerische Eindruck der Kirche angesichts der „in den Formen vielfach absonderlichen Bauanlage“ des Johannesbaus leiden würde. Neben den als „künstlerisch unangepaßt“ bezeichneten Miethausgruppen beanstandete man auch die als zu nah empfundenen Bebauungsgrenzen von einigen Parzellen.

In der am 19. März 1912 vom Architekten bei der Lokalbaukommission eingereichten Antwort wurde versprochen, den von der Berufsfeuerwehr und der Versicherung erhobenen feuerpolizeilichen Auflagen weitgehend Rechnung tragen zu wollen. Der Empfehlung, die Öffnung in der Bühnenkuppel zu erweitern, damit sie ausreichend als Rauchabzug dienen könne, wollte Schmid-Curtius mit dem Hinweis auf eine Bemalung allerdings nicht Folge leisten. Bezüglich der Vorwürfe der Protestantischen Kirchenverwaltung verwahrte sich Schmid-Curtius mit Hinweis auf die „aus dem Grundgedanken her angeborenen Formen“ und den „philantropischen und gemeinnützigen Zweck der Anlage“. Der Architekt wollte jedoch dem Vorwurf der zu nahen Bebauungsgrenze durch eine Abstandsvergrößerung der an das Pfarrhaus angrenzenden Mietshäuser um einen Meter auf insgesamt 7 m begegnen.

Gleichzeitig mit diesem Brief reichte Schmid-Curtius bei der Lokalkommission einen weiteren Plan ein, der Auskunft über die Innengestaltung des Johannesbaus geben sollte. Dem Längsschnitt kann man entnehmen, daß für den Zuschauerraum eine Kuppelhöhe von 23,8 m geplant war. Mit Laterne sollten es sogar 27,5 m sein. Die Bühnenkuppel hatte eine Höhe von 19,15 m, die dortige Laterne 5 m. Eine Aufschrift kündigt als Material für die Kuppeln Eisenbeton mit einer Bleiabdeckung an. Sowohl im Zuschauerraum als auch im Bühnenraum zeigt sich die von Steiner zeichnerisch angegebene Säulenreihe. Hinter den Säulen befindet sich ein Umgang. Unter Bühnen und auch Zuschauerraum, in welchem sich relativ steil ansteigende Stuhlreihen befinden, sind weitere Räumlichkeiten angedeutet. Am 29. März 1912 erteilte eine mit der Vorprüfung der Pläne beauftragte Künstlerkommission ihre Zustimmung zur Errichtung des Johannesbaus. Ihre Hauptbedingung war jedoch, daß die ausführenden Architekten des Johannesbaus in Kontakt mit einer Jury blieben, der unter anderem auch Theodor Fischer angehören sollte. Dieser milderte sein im Februar gefasstes Urteil in seiner Zuschrift vom 15. April 1912 ab, und erklärte, daß sein Einspruch gegen die Pläne des Johannesbau-Vereins die der Kirche benachbarten Häuser betreffend, aufgegeben werden könnte.

Am 20. April 1912 erteilte dann auch die Münchner Lokalbaukommission dem Johannesbau-Verein vorbehaltlich der Zustimmung des Magistrats unter Übernahme der von der Künstlerkommission formulierten Prämisse sowie einiger baulicher Auflagen die ersehnte Baugenehmigung. Die einzige Möglichkeit für die Protestantische Kirchenverwaltung zur Verhinderung des Baus war nun, bei der „Kammer des lnnern“, die in zweiter und letzter Instanz Entscheidungsgewalt hatte, Widerspruch einzulegen. Und genau dies geschah.

Die Protestantische Kirchenverwaltung, die im mehrheitlich katholischen München den schweren Stand einer religiösen Minderheit hatte, erhob mit Brief vom 9. Mai 1912 gegen den Bau der theosophischen „Konkurrenz“ entschieden Einspruch. Insbesondere wurden die T-förmigen Fenster der Miethausgruppen als eine „absonderliche Fensteranlage“ kritisiert. Der Johannesbau dagegen würde durch seine „ungeheuren Dimensionen und die absonderlichen Formen“ das Bild der Baugruppe der Kirche stören.

Am 18. Mai 1912 reichte Schmid-Curtius noch weitere, die Auflagen der Lokalbaukommission und den Protest der Protestantischen Kirchengemeinde berücksichtigende Pläne ein. Es handelte sich hierbei um einen Lageplan zur Bau-Anlage, einen Grundriss des Johannesbaus sowie Außenansichten des Johannesbaus gegen den Hof und gegen die Ungerer- und Fuchsstraße. Die Hauptveränderungen betreffen die Ansichten der Bau-Anlage zu den Straßen hin, weil man sich insbesondere bei den Fenstern statt der T-Form zu der geläufigen rechteckigen Form entschlossen hatte. Beim Johannesbau selbst wurde bei der dem Hof zugewandten Front die T-Form der Fenster beibehalten.

Das Ministerium des Innern reagierte auf die Eingabe der Protestantischen Kirchenverwaltung am 24. Juni 1912. Mit Bezug auf das im Februar desselben Jahres von Professor Theodor Fischer erstellte Gutachten befand man hier, daß es sich bei der Johannesbau-Anlage keines falls um „eine der Stadtlage angepasste, mit der Erlöserkirche zusammenstimmende und im Hinblick auf das Bauprogramm monumentale, dem Ganzen sich ein- und unterordnende Bauanlage“ handelte. Erst wenn ein „der baulichen Entwicklung Münchens würdiges, der Erlöserkirche, der Stadtlage und den öffentlichen Interessen entsprechendes monumentales Projekt vorgelegt“ werden würde, könnte die „Erwirkung der Allerhöchsten Genehmigung befürwortet werden“.

Um auch diese Bedingungen zu erfüllen, entschloss sich der Johannesbau-Verein, den Johannesbau der Anlage zentral einzuordnen, um so die kritisierte Auffälligkeit weitgehend zu mindern. Der Plan war umsonst gezeichnet worden. Am 12. Januar 1915 erfolgte die von Freiherr von Soden, dem Staatsminister des Innern in München, unterzeichnete endgültige Ablehnung aufgrund „schönheitlicher Standpunkte“.

Nachdem eine Petition des Verwaltungsrates des Johannesbau-Vereins an das Staatsministerium des Innern in München mit Datum vom 8. Oktober 1915 erwartungsgemäß abgelehnt worden war, wurde das Projekt für München gänzlich fallen gelassen. An Helfern in der Not fehlte es den Anthroposophen nicht. Das Angebot eines Freundes von Steiner, des begüterten Alexander von Bernus, der den Anthroposophen ein Gelände in der Nachbarschaft von Stift Neuburg bei Heidelberg für die Errichtung des Johannesbaus schenken wollte, wurde von Steiner am 19. September 1915 zugunsten eines Bauplatzes im schweizerischen Dornach abgelehnt. Eine erneute Planänderung wäre zu jenem Zeitpunkt tatsächlich nicht mehr sinnvoll gewesen, da man auf anthroposophischer Seite bereits intensiv mit den Vorbereitungen für die Errichtung des Johannesbaus auf dem Dornacher „Bluthügel“ beschäftigt war.

Auszug aus: Sonja Ohlenschläger, Rudolf Steiner – Das architektonische Werk, Michael-Imhof-Verlag

Nach oben