Sophie Stinde ermöglichte die „Mysteriendramen“ Rudolf Steiners. Sie schuf die Grundlagen für den Johannes-Bau in München und dessen Fortführung mit dem ersten Goetheanum in Dornach. Sie war die Repräsentantin der anthroposophischen Arbeit in München – die „Seele unseres ganzen Wirkens“. (GA 261, S.151) Sophie Stinde wuchs in einer von herzlicher Atmosphäre geprägten Pastorenfamilie im Ostholsteinischen auf. Ihr Halbbruder aus erster Ehe des Vaters, der bekannte satirische Schriftsteller Julius Stinde (1841–1905), finanzierte ihr eine Ausbildung zur Malerin, zunächst ab 1889 in Karlsruhe, dann in München bei P.P. Müller. Reisen durch Deutschland, Frankreich und England vervollständigten den Bildungsweg. Während der 90er-Jahre des 19.Jahrhunderts war sie mit Landschaftsthemen in der Kunstöffentlichkeit präsent, was sich etwa in dem Gewinn der Goldmedaille bei einer Ausstellung in Brisbane niederschlug.

Wie sie zu geistigen Fragestellungen kam, ist unbekannt. Jedenfalls war sie schon 1902 Leiterin des Münchner Hauptzweiges der Theosophischen Gesellschaft mit Pauline Kalckreuth. Als solche begegnete sie Rudolf Steiner 1904 in München. Sie wurde dessen esoterische Schülerin und Leiterin der esoterischen Arbeit in München (Esoterische Schule [ES] und freimaurerischer Erkenntniskultus [FM]). 1904–13 war sie im Vorstand der Deutschen Sektion tätig. 1906 richtete sie ein öffentliches Lesezimmer ein; 1907 gründete sie einen Kunst-und Musiksaal für Arbeiter. Im selben Jahr bereitete sie, zusammen mit ihrer engsten Weg- und Lebensgenossin, Pauline von Kalckreuth, den Münchner Kongress vor. Maßgeblichen Anteil hatte sie am Zustandekommen der Münchner Festspiele 1907–13 und damit an den Uraufführungen der vier Mysteriendramen Rudolf Steiners (1910–13). Aus dieser Arbeit erwuchs der Wunsch nach einem künstlerisch angemessenen Bau, wobei sie als Schöpferin des Baugedankens betrachtet werden kann. In der Folge wurde Sophie Stinde erste Vorsitzende des Johannes-Bauvereins (1911–15). Als das Vorhaben in München scheiterte, zog sie mit Gräfin Kalckreuth nach Dornach um. An der Grundsteinlegung des Goetheanums am 20.September 1913 – einen Tag vor ihrem 60. Geburtstag – nahm sie teil. Sie gehörte zu den 13 Persönlichkeiten, welche die Grundsteinurkunde unterzeichneten. Die übergroße Anstrengung, der sie sich im Zusammenhang mit der Bautätigkeit unterzog, führte zur Schwächung ihrer Gesundheit. An einer Lungenentzündung erkrankt, verstarb sie am 17.November 1915. Rudolf Steiner hielt die Ansprache zu ihrer Kremation in Ulm.

Das Leben von Sophie Stinde gliedert sich deutlich in zwei Teile – die Zeit vor der Begegnung mit Rudolf Steiner und die Zeit danach. Ungewöhnlich ist, dass die Vorbereitungszeit über 50 Jahre dauerte, während für die wesentlichen Aufgaben der zweiten Periode gerade elf Jahre zur Verfügung standen. Dennoch lässt sich die Anlage des Späteren in der ersten Zeit deutlich erkennen: Es ist die malerisch-künstlerische Durchbildung. Dieses persönliche Können wird umgeschmolzen zu einem allgemein-künstlerischen Impuls, der sich mit vorbehaltlosem Willen in den Dienst der Anthroposophie stellt. Sophie Stinde wird damit zur Verkörperung jener besonderen Note, die durch die eigentümliche Atmosphäre Münchens möglich erscheint. Während für Berlin das wissenschaftliche Interesse im Vordergrund stand, war hier ein künstlerisches Element von Anfang an maßgeblich: „Und in dieses ließ sich eine Weltanschauung wie die Anthroposophie in ganz anderer Art aufnehmen als in den Rationalismus und Intellektualismus. Das künstlerische Bild ist spiritueller als der rationalistische Begriff“. (GA 28, S.461)

Ihr Lebensmotiv ergriff Sophie Stinde zweifellos mit den Mysteriendramen und dem Baugedanken. Oder genauer: In der Zusammenführung des Poetisch-Innerlichen der Dramen mit dem architektonisch-plastisch-malerischen Außengebilde des Baues zu dem Gesamtkunstwerk „Goetheanum“. Dabei stellte sie sich ganz auf die Seite des organisatorischen Unterbaues und der menschlich-sozialen Belange. Sie war es, die an Rudolf Steiner die entscheidende Frage richtete. Und sie gab – sachlich und unspektakulär – für diese Aufgabe ihre eigene Lebenssubstanz hin. Die Persönlichkeit von Sophie Stinde bleibt in vielem ein Rätsel. Intimere Aufzeichnungen oder Zeugnisse fehlen. Über ihre innere Entwicklung ist so gut wie nichts bekannt. Wie hinter einem Schleier scheint sie ihr Seelenleben verborgen gehalten zu haben. Dennoch kann man ihres Wesens wenigstens umrisshaft ansichtig werden – in der Wirkung auf seine Umgebung. Da sind vor allem die Ansprachen Rudolf Steiners nach ihrem Tod zu nennen, durch die bloße Anzahl aufhorchen lassend. Dann die Erinnerungen Ludwig Kleebergs, den sie persönlich und finanziell unterstützte und der mit ihr im Briefwechsel stand. Schließlich die feinen Beobachtungen Andrej Belyis und die hohe Wertschätzung, die Marie Steiner ihrem Einsatz im erinnernden Rückblick zollt.

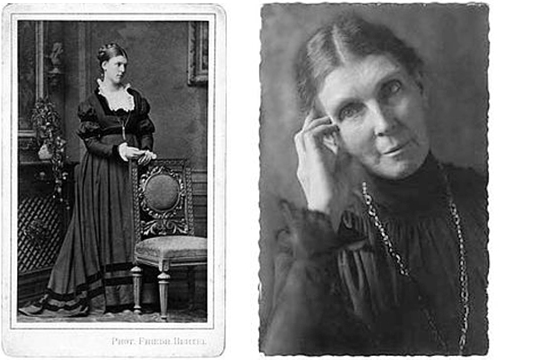

Sophie Stinde war, anders als die hochragende Kalckreuth, von mittelgroßer Statur. Sie besaß eine klare Stimme mit deutlicher Aussprache, gewohnt, Anweisungen zu erteilen. Die unbedingte Strenge, welche sie in der Durchführung der Pflichten an den Tag legte, wurde gemildert durch herzliche Güte und einen kräftigen Humor. Belyi spricht gar von dem „samtenen, taubengleichen Blick“ ihrer Augen (Belyi, 1977, S.410). Überhaupt wird der Gegensatz zwischen Herbheit und Milde in ihrem Wesen häufig hervorgehoben: „Eine männliche Natur“, „mit Seelenzartheit verbunden“, hat Margarita Woloschin, selbst Malerin, an ihr beobachtet (Woloschin, S.75). Ähnliches empfand Marie Steiner, auf eine starke „moralische Kraft“ weisend, die von ihr ausgegangen sei (M. Steiner, 1945, S.193). Ein „sonnenhaft Kraftvolles“ erschien Rudolf Steiner als Grundzug ihres Wesens vor dem geistigen Blick. Drei Hauptlinien nahm er wahr, die von diesem sonnenhaften Mittelpunkt ausstrahlten: unbestechlichen Wahrheitssinn im Gedanklichen – sehendes Vertrauen im Gefühlsleben, wurzelnd in der Treue zum Geist – selbstloses Willensfeuer, sich auslebend bis in die Kleinigkeiten alltäglicher Pflichterfüllung (s. GA 261, S. 152, 154, 158, 174f.). Belyi verglich sein Verhältnis zu ihr mit dem zu einem östlichen Starez. Sie sei der „Typ der heiligen christlichen Dienerin Gottes“ (Belyi, 1992, S.305). Vielleicht am intimsten erspürt man den christlichen Sonnengrund ihres Wesens aus einer brieflichen Äußerung an Ludwig Kleeberg von 1905: „Sehen Sie, lieber Freund, wem so von allen Seiten Liebe zuströmt wie Ihnen jetzt, von dem wird später auch einmal geistige Hilfe erwartet, und gerade dieses Zuströmen ist mir ein guter Grund anzunehmen, dass Sie anderen in ähnlicher Weise helfen werden und schon helfen. Wir alle müssen unser Leben über vor allen Dingen aber lernen, Liebe auszuströmen. Lassen Sie niemanden an Ihnen vorübergehen, dem Sie nicht einen Liebesstrom nachsendeten. Dadurch wird Ihre Liebefähigkeit und Ihre Vertiefung in die Mitmenschen groß werden, dass Sie Wunder dadurch erzielen werden.“ (Kleeberg, 1955, S. 450).

Florian Roder

Beide, Stinde und Kalckreuth, waren Malerinnen und beide haben ihre künstlerischen und persönlichen Ambitionen ganz der Anthropsosophie gewidment. Sie haben so bedingslos geopfert, dass daraus eine Kraft erstand, durch die vieles erst ermöglicht wurde. Denn ohne diese beiden Persönlichkeiten, Stinde und Kalckreuth, gäbe es weder die Mysteriendramen, noch den Johannesbau bzw. das spätere erste Goetheanum, so wie man es heute kennt. Dazu heißt es im Nachruf auf Pauline von Kalckreuth von Marie Steiner: „…Das Übermaß der an ihn (Rudolf Steiner) gestellten Forderungen hätten ihn anderers verrichten lassen, hätte diese Realisierung vielleicht verhindert…“ Es waren gerade die unspektakulären, oft undankbaren und doch so essentiellen Aufgaben der Organisation und der Vorbereitung, die die beiden übernahmen und dabei durch ihre Tatkraft, Beharrungsvermögen und Treue zur Anthroposophie die Verwirklichung erst ermöglichten. Und in einem Brief von Marie Sivers an Schuré kann man lesen: „Für die Karten (zur Aufführung des Dramas „Kinder des Luzifer“ von Schuré) braucht man sich nur an die Gräfin Kalckreuth zu wenden … Die Damen sind einzig in ihrem Eifer und ihrer Hingabe. Sie machen alle Arbeit, die man nicht sieht.“ Dieser unscheinbare Hinweis auf die Arbeit, die man nicht sieht, ist es, der die wirkliche Arbeit von Kalckreuth am besten beschreibt. Zu ihren Aufgaben gehörte denn auch der Umgang mit den „Verrückten und Kranken“, der „gescheiterten oder verirrten Existenzen“, die den Doktor wochenlang belagern (Lindenberg, Chronik, S. 284). Es war Sophie Stinde, die den Gedanken einer Errichtung eines eigenen Baus für die Mysteriendramen in München aussprach. Und Kalckreuth schloss sich diesem kühnem Plan sofort an. Dass dieser Impuls letztlich in die Tat umgesetzt werden konnte, ist auf den persönlichen Verzicht ihrer Laufbahnen als Malerinnen begründet und durch den Verzicht gewonnen höheren künstlerischen Urteilskraft, die sich in einer bedingunslosen Tatkraft für die moderne Mysterienkunst umgewandelt hat. Marie Steiner schreibt dazu: „Sie (Stinde) und Gräfin Kalckreuth schritten tapfer der Realisierung dieses Gedankens (der Errichtung des Johannesbaus) entgegen, der uns zunächst erschreckte, den wir fast zu kühn fanden, … Alle vorbereitende und organisatorische Tätigkeit wurde wiederum von beiden Freundinnen geleistet. Und als der Bau nicht in München, sondern in der Schweiz errichtet werden musste, hielt kein Bedenken sie zurück, dieselbe Liebe und Kraft dem Bau … zu widmen.“

Der feinsinnige Andrej Belyj beschreibt Pauline von Kalckreuth folgendermaßen: „Hochgewachsen, hager, unglaublich durchgeformt, mit einer Gesichtsfarbe, die zuweilen einen purpurnen Lichtschein ausströmte, mit sehr großen, strengen, blauen Augen und einem Engelslächeln um den kleinen rosafarbenen Mund, ohne ein einziges graues Härchen, in rosafarbener oder purpurner Tunika mit einem Kreuz auf der Brust, schien sie mir in ihren besonders strahlenden Augenblicken nicht aus dieser Welt, wie aus dem Paradies zu kommen, alterslos, ein junges Mädchen; dabei war sie, als wir uns kennenlernten, bereits über fünfzig, Freundin und Förderin des Münchner Zweiges, eine ‚Maria‘, die als ‚Zweite Martha‘ waltete: Stinde und Kalckreuth oder Kalckreuth und Stinde. Etwas war merkwürdig: in den Augenblicken des Leuchtens bekam die Kalckreuth ein Engelsgesicht, aber ihre Augen weiteten sich und wurden streng, ich hatte den Eindruck, dass ihr Blau sich bis zum Blauschwarz vertiefte; und aus ihnen blickte mich die strenge Stinde an; während das strenge, nüchterne, unschöne Gesicht von Stinde verschwand, wenn man ihr in die Augen schaute: man versank in dem taubensanften gütigen Blick; aus diesen Augen blickte die ‚gütige‘ Kalckreuth; und noch etwas: Kalckreuth war lang, überlang, blond, rosig; die Stinde dagegen klein, eckig, grauhaarig, bläulich-blass, übermüdet, mit blauen Schatten unter den Augen; man kann sich Sophie Stinde nicht anders als in blauer Tunika und Stola vorstellen, und Gräfin Kalckreuth in Purpurrosa; in beiden lebte etwas Weisses, Weiss, Azur, Purpur schlossen sich in ihnen zu einem ‚esoterischen‘ Dreieck zusammen; und dieses Dreieck … erlebte ich als Krippe, in die der Doktor den Christusimpuls hineinlegte. …(Er) manifestierte sich in Stinde-Kalckreuth als die sozial Tatsache einer christlichen Gemeinschaft und machte München … heimatlich und vertraut; und man wusste nicht, wer zu dieser ‚Alchemie‘ den auslösenden Impuls gab: Sophie Stinde den Impuls der überlegenen, weisen Bewältigung der Arbeitslast an Grafin Kalckreuth oder Gräfin Kalckreuth den Impuls der die Arbeit durchleutenden Liebe an Stinde. Auch Gräfin Kalckreuth arbeitete Tag und Nacht; selbstverständlich wohnte beide Freundinnen zusammen, in dem rosaroten Haus der Kalckreuth (Adalbertstraße 55, 3. Stock, rechts, in München. Der Zweigraum war im Paterre, links).“ In der Wohnung der beiden lebte und arbeite Rudolf Steiner während der Müchner Zeit, hielt Vorträge, und dort entstanden auch die Mysteriendramen.

Pauline von Kalckreuth war die vierte Tochter des 1894 verstorbenen Direktors der Kunstschule in Weimar, des Landschaftsmalers Prof. Stanislaus Grafen von Kalckreuth. Sie war eine Hofdame bei der Kaiserin Friedrich (1840 – 1901), einer Tochter von Victroria von England und Mutter von Kaiser Wilhem II. Die Kaiserin war sehr liberal, kunstsinnig und war selbst eine begabte Malerin. Gegenüber Bismarck nahm sie eine konträre Position ein und beinflusste ihren Gemahl Kaiser Friedrich dementsprechend. Aufgrund ihrer Ausbildung als Hofdame war Pauline von Kalckreuth hochgebildet und sprach sicherlich fließend französich und englisch. Belyj schreibt: „Sie war eben eine ‚Ehemalige‘: zu meiner Zeit unterhielt sie keine Beziehungen mehr zum Hof; und es war völlig unmöglich, sie sich außerhalb des Münchner Zweiges vorzustellen, ohne Eintrittskarten, die sie zu verteilen, ohne Adressen die sie zu schreiben hatte, ohne helfenden Sorge umd die anderen; sie war immer in Geldnot, denn sie opferte der Sache und ihren Freunden alles, was sie besaß.“

Pauline von Kalckreuth war schon, bevor sie Rudolf Steiner traf, Mitglied der Theosophischen Gesellschaft und war von Anbeginn der Anthroposophischen Gesellschaft Mitglied. Sie war eine persönliche, esoterische Schülerin Steiners und bei der Grundsteinlegung des ersten Goetheanums 1913 einer der sieben Persönlichkeiten, die Rudolf Steiner den Spaten reichten. Sophie Stinde war ebenfalls als „Mithandelnde“ anwesend. Später schnitzte von Kalckreuth an den Architraven des ersten Goetheanums. Als Belyj einmal einen Wutanfall bei der harten Arbeit bekam, sagte sie, nachdem er sich wieder beruhig hatte: „Das macht nichts. Das Barometer ist gefallen.“ Und Belyj berichtet: „Ich brauchte mich vor ihr nicht zu genieren, da ich persönlich gesehen und gehört hatte, wie die vornehme, ausgeglichene alte Dame den Hammer gegen ihre Form feuerte, mit der sich nicht fertig werden konnte, und zu schreien anfing; sie rebellierte gegen den Doktor: ‚Er hätte es wenigsten richtig erklären können!‘… ich sprang mit einem Satz vom Gerüst, lief zu ‚ihrem‘ Architrav, reichte ihr ehrerbietig den Arm und half ihr wortlos vom Gerüst …“

Am 31. Dezember 1923 bat Pauline von Kalckreuth um die Aufnahme in die „neugestaltete anthroposophische Gesellschaft“, Rudolf Steiner schrieb auf diesen Brief ein kurzes und schwungvolles „ja“. Und auf einem Stempelabdruck daneben heißt es lapidar „erledigt“.

Als Sophie Stinde am 17.11.1915 in München starb, wurde es einsam um Pauline von Kalckreuth. Noch einsamer, als Rudolf Steiner 1925 starb. „Sie fand sich nicht mehr zurecht in der neuen Welt; sie vermisste so vieles von dem, was ihr notwendige Lebenssubstanz schien, selbst in unserer Bewegung.“ (Marie Steiner, im Nachruf) Am 10.5.1929 steht in den „Müncher Neuesten Nachrichten“: „Pauline Gräfin von Kalckreuth tödlich verunglückt. Die jüngste Schwester des berühmten, im Dezember vorigen Jahres gestorbenen Malers Leopold Grafen von Kalckreuth, des Präsidenten des Deutschen Künstlerbundes, die Kunstmalerin Pauline von Kalckreuth …ist am Dienstag abend in der Adalbertstraße, Ecke Türkenstraße tödlich verunglückt. Die Künstlerin wollte die Straße überqueren und wurde dabei von einer Radfahrerin angefahren. … Die Verunglückte, die eine Schädelbruch erlitten hatte, wurde in das Krankenhaus Schwabing gebracht, wo sie starb.

Karl Lierl

Nach oben